Erbschaftssteuer bei Immobilien vermeiden: 7 legale Wege

- Nov, 16 2025

- 0 Kommentare

- Dieter Wangen

Warum Erbschaftssteuer bei Immobilien so schnell zur Belastung wird

Ein Haus oder eine Wohnung zu erben klingt wie ein Geschenk. Doch viele Erben erleben eine böse Überraschung: Die Erbschaftssteuer kann mehr als die Hälfte des Wertes verschlingen. Seit 2023 wird der Verkehrswert von Immobilien viel genauer ermittelt - oft nahe am tatsächlichen Marktpreis. Das bedeutet: Selbst wenn du nur ein kleines Haus von deinen Eltern bekommst, das vor 20 Jahren für 150.000 Euro gekauft wurde, kann es heute 450.000 Euro wert sein. Und schon liegt der Wert über dem Freibetrag von 400.000 Euro für Kinder. Plötzlich ist kein Steuervorteil mehr da.

Die Steuersätze steigen progressiv: Ab 600.000 Euro Erbe zahlt du in Steuerklasse I schon 15 %, ab 6 Millionen Euro bis zu 30 %. Und das ist nur der Anfang. Experten rechnen damit, dass bis 2030 fast zwei Drittel aller geerbten Einfamilienhäuser den Freibetrag für Kinder übersteigen - einfach weil die Preise so stark gestiegen sind.

Die 10-Jahres-Wohnpflicht: Dein größter Hebel

Die beste und einfachste Möglichkeit, Erbschaftssteuer komplett zu vermeiden, ist die 10-Jahres-Wohnpflicht. Wenn du die Immobilie, die du erbst, mindestens zehn Jahre lang selbst bewohnst, fällt die Steuer komplett weg - egal wie hoch der Wert ist. Das gilt für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften oder Wohnungen. Die einzige Bedingung: Du musst mindestens 90 % der Wohnfläche tatsächlich nutzen. Kein Vermieter, kein Zweitwohnsitz.

Ein Fall aus Lüneburg: Eine Frau erbte ein 220 Quadratmeter großes Haus von ihren Eltern. Der Wert lag bei 580.000 Euro. Ohne Wohnpflicht hätte sie rund 54.000 Euro Steuern gezahlt. Sie zog ein, lebte dort, machte Renovierungen, fuhr nicht weg. Nach zehn Jahren war die Steuer Geschichte. Kein Cent. Das ist legal. Das ist erlaubt. Und das ist der einfachste Weg.

Die Gefahr? Wenn du vor Ablauf der zehn Jahre verkaufst, zieht das Finanzamt die Steuer rückwirkend ein - mit Zinsen und Strafen. Kein Ausweg. Also: Wenn du die Wohnung behalten willst, lebe da auch. Punkt.

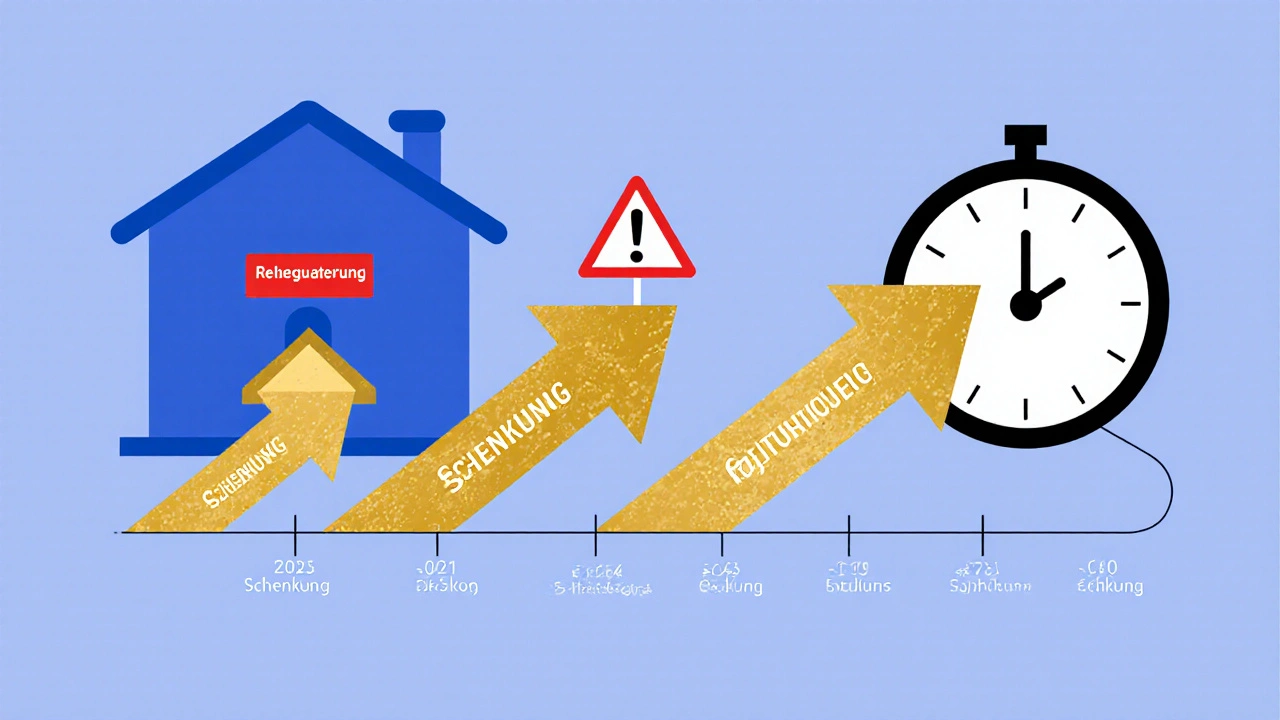

Schenkung statt Erbschaft: Die 10-Jahres-Regel nutzen

Was viele nicht wissen: Bei Schenkungen kannst du den Freibetrag alle zehn Jahre neu nutzen. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber Erbschaften, bei denen der Freibetrag nur einmal verbraucht wird. Stell dir vor: Deine Eltern schenken dir jetzt 200.000 Euro für die Anzahlung auf eine Wohnung. Dann warten sie zehn Jahre. Danach schenken sie dir nochmal 200.000 Euro. Und nochmal zehn Jahre später wieder 200.000 Euro. Insgesamt: 600.000 Euro - und keine Steuer. Bei Erbschaft wäre das nicht möglich.

Diese Methode funktioniert besonders gut, wenn du noch jung bist und deine Eltern gesund. Du bekommst das Geld, bevor es zu spät ist. Und du hast Zeit, es sinnvoll zu nutzen - etwa für eine Immobilie, die du später selbst bewohnst. So kombinierst du Schenkung und Wohnpflicht: Die Immobilie wird später steuerfrei vererbt, weil du sie selbst bewohnst, und die Anzahlung kam steuerfrei von deinen Eltern.

Wichtig: Die Schenkung muss schriftlich dokumentiert werden. Ein einfacher Brief reicht nicht. Ein Notar oder ein formeller Schenkungsvertrag mit Unterschrift und Datum ist Pflicht. Sonst zählt das Finanzamt es als versteckte Erbschaft - und du verlierst den Freibetrag.

Die 90%-Regel bei vermieteten Immobilien

Wenn du eine Immobilie erbst, die vermietet ist, hast du einen Vorteil, den viele ignorieren. Nach § 13d ErbStG wird nur 90 % des Verkehrswerts als steuerpflichtiger Wert angesetzt. Das bedeutet: Eine Wohnung im Wert von 400.000 Euro wird nur mit 360.000 Euro besteuert. Das sind 40.000 Euro weniger - und oft der Unterschied zwischen Steuer und Steuerfreiheit.

Das gilt nur, wenn die Immobilie tatsächlich vermietet ist. Du kannst sie nicht einfach als "vermietet" deklarieren, um die Steuer zu senken. Du brauchst einen gültigen Mietvertrag, Zahlungsnachweise und eine tatsächliche Mietsituation. Wer die Wohnung nach dem Erbe selbst nutzt, verliert diesen Vorteil.

Ein praktischer Tipp: Wenn du die Immobilie später selbst bewohnen willst, kannst du sie zunächst als Vermietung behalten und nach zehn Jahren umziehen. Solange du die Wohnpflicht nicht verletzt, bleibt die Steuerbefreiung für das Familienheim erhalten - auch wenn du zuvor vermietet hast. Das ist erlaubt. Viele Anwälte nutzen das gezielt.

Die 200-Quadratmeter-Grenze - ein Problem für Familien

Die Regel, dass bei der Steuerbefreiung für das Familienheim nur die ersten 200 Quadratmeter steuerfrei sind, ist veraltet. Ein modernes Einfamilienhaus mit drei Schlafzimmern, großem Wohnzimmer, Keller und Anbau kommt schnell auf 220 bis 250 Quadratmeter. Alles, was darüber liegt, wird anteilig besteuert. Ein Haus mit 240 Quadratmetern: 40 Quadratmeter werden mit dem vollen Steuersatz belastet - oft mehr als 20.000 Euro extra.

Das ist ungerecht. Und viele Experten sagen: Das wird sich ändern. Aber nicht vor 2027. Bis dahin musst du damit leben. Was kannst du tun? Wenn du das Haus erbst und es später verkaufen willst, überlege, ob du Teile abtragen oder umbauen kannst - etwa den Anbau in eine separate Wohnung verwandelst. So reduzierst du die Wohnfläche auf 200 Quadratmeter. Das ist aufwendig, aber manchmal lohnt es sich.

Alternativ: Vererbe die Immobilie nicht an ein Kind, sondern an zwei. Dann teilt sich der Freibetrag. Zwei Kinder = 800.000 Euro Freibetrag. Ein Haus im Wert von 700.000 Euro? Keine Steuer. Und die Wohnpflicht gilt für beide. Das ist eine der cleversten Strategien für große Häuser.

Die Meldepflicht: Nicht vergessen - sonst Strafe

Wenn du erbst, musst du das Finanzamt innerhalb von drei Monaten informieren. Das ist keine Empfehlung. Das ist Gesetz. Wer das versäumt, zahlt Strafzuschläge: 0,25 % pro Monat - und das wird rückwirkend berechnet. Bei einer Erbschaft von 500.000 Euro: Nach sechs Monaten Verspätung = 7.500 Euro Strafe. Und das nur, weil jemand vergessen hat, einen Brief abzuschicken.

Das Finanzamt bekommt die Daten oft von Notaren oder Grundbuchämtern. Aber das heißt nicht, dass du dich rausreden kannst. Du bist verpflichtet, selbst zu melden. Und du musst alle Unterlagen beilegen: Sterbeurkunde, Erbschein, Grundbuchauszug, Wertgutachten. Ohne das wird dein Antrag nicht bearbeitet. Es gibt keine Ausnahme. Nicht mal für Trauer.

Ein Tipp: Lass dir von einem Steuerberater einen Checkliste geben. Drucke sie aus. Kreuze die Punkte ab. So vergisst du nichts. Und du vermeidest teure Fehler.

Die neuen Regeln ab 2025 - was kommt?

Ab 2025 wird sich einiges ändern. Die Bundesregierung plant eine Anpassung der Freibeträge und der Bewertungsmethode. Konkrete Zahlen stehen noch nicht fest. Aber Experten rechnen damit, dass die Freibeträge für Kinder nicht mehr bei 400.000 Euro bleiben. Möglicherweise sinken sie - oder werden nur noch für Immobilien unter 500.000 Euro gewährt.

Die EU prüft zudem, ob die Steuerbefreiung für Familienheime gegen Binnenmarktrechte verstößt. Das könnte bedeuten: Die 10-Jahres-Wohnpflicht wird abgeschafft. Oder zumindest stark eingeschränkt. Bis 2027 könnte das passieren. Das wäre ein schwerer Schlag für Familien, die auf diese Regel vertraut haben.

Deshalb: Wenn du jetzt noch Zeit hast, handele. Nutze die bestehenden Freibeträge. Nutze die 10-Jahres-Wohnpflicht. Mach eine Schenkung, wenn es möglich ist. Denn sobald die Regeln sich ändern, ist es zu spät.

Wann du einen Experten brauchst - und wann nicht

Du musst nicht sofort einen Anwalt beauftragen. Wenn deine Immobilie unter 300.000 Euro wert ist und du sie selbst bewohnst, kannst du die Steuererklärung selbst machen. Die Finanzämter haben Formulare online. Du brauchst nur die Unterlagen zusammenzutragen.

Wenn du aber mehr als 400.000 Euro erbst, wenn du mehrere Erben hast, wenn die Immobilie vermietet ist oder wenn du eine Schenkung planst - dann hol dir Hilfe. Eine Beratung kostet zwischen 800 und 2.500 Euro. Aber sie spart dir oft 20.000 bis 100.000 Euro. Ein Fall aus Hamburg: Eine Familie hat 350 Euro für eine Beratung gezahlt und dadurch 42.000 Euro Steuern eingespart. Das ist eine Rendite von 12.000 %.

Die meisten erfolgreichen Nachlassplanungen laufen mit professioneller Hilfe. Laut einer Studie der Universität Köln haben 92 % der Erben, die Steuern sparten, einen Fachmann eingeschaltet. Du brauchst kein Millionär zu sein, um das zu brauchen. Du brauchst nur eine Immobilie - und den Willen, es richtig zu machen.