Bauschäden im Gutachten: Wie sie den Immobilienverkehrswert wirklich beeinflussen

- Nov, 5 2025

- 18 Kommentare

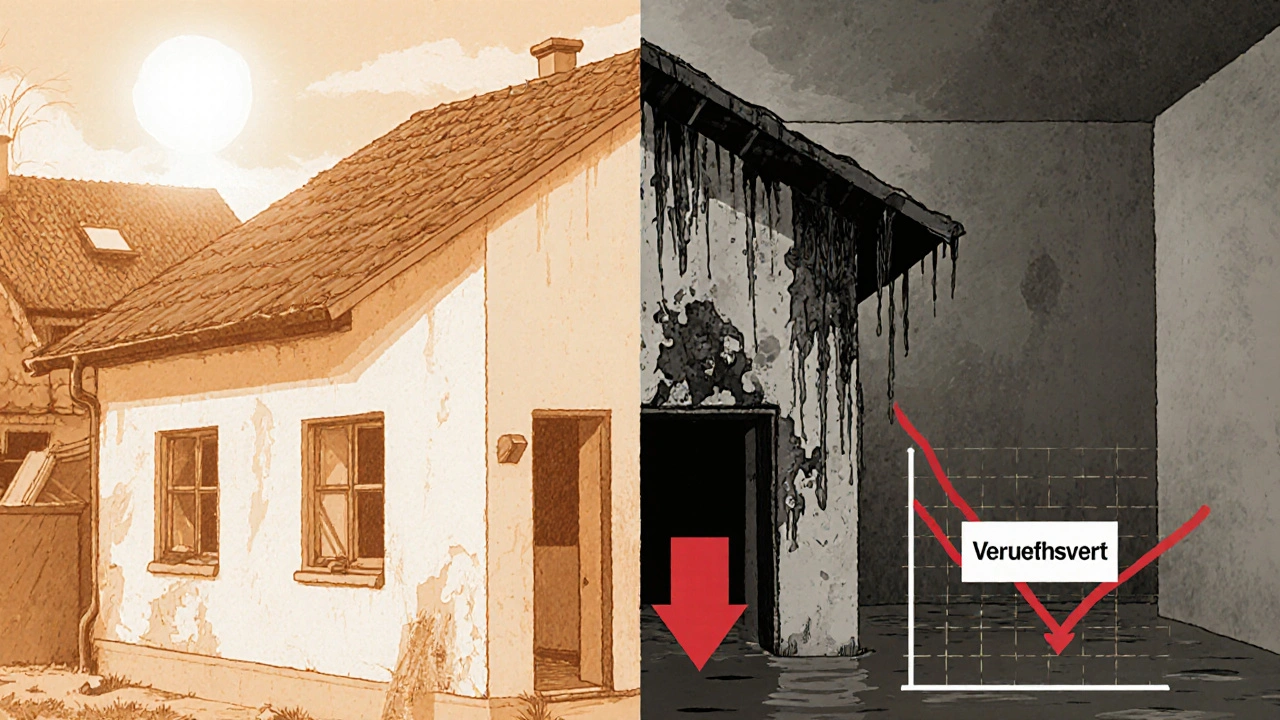

- Dieter Wangen

Ein Haus ist nicht einfach nur ein Ort zum Wohnen. Es ist die größte Investition, die die meisten Menschen im Leben tätigen. Und doch wird bei vielen Verkäufen und Käufen ein entscheidender Faktor unterschätzt: Bauschäden. Sie bestimmen nicht nur, ob ein Haus sicher bewohnt werden kann - sie entscheiden darüber, wie viel Geld jemand dafür zahlt. Ein Gutachter notiert einen Riss im Fundament, eine feuchte Wand oder einen undichten Dachstuhl - und plötzlich sinkt der Verkehrswert um zehn, fünfzehn oder sogar dreißig Prozent. Warum das so ist, und wie wirklich zwischen normalem Verschleiß und wertminderndem Schaden unterschieden wird, zeigt die Praxis - und sie ist oft anders, als man denkt.

Was ist ein Bauschaden - und warum zählt er im Gutachten?

Ein Bauschaden ist kein einfacher Verschleiß. Laut DIN 31051 liegt ein Schaden vor, wenn ein Bauteil so beschädigt ist, dass seine Funktion nicht mehr sicher oder zulässig erfüllt wird. Ein abblätternder Anstrich? Das ist Verschleiß. Ein Riss im tragenden Mauerwerk, der sich weiter ausbreitet? Das ist ein Schaden. Ein leicht feuchter Keller? Vielleicht nur Kondenswasser. Aber wenn sich Schimmel unter der Tapete bildet, weil das Mauerwerk seit Jahren Wasser aufnimmt? Das ist ein Schaden - und er senkt den Wert.

Im Immobilienverkehrswertgutachten wird dieser Schaden nicht nur aufgelistet. Er wird bewertet. Und zwar nach drei Kriterien: Art, Ausmaß und Dringlichkeit. Ein Gutachter schaut nicht nur, was kaputt ist - er fragt: Wie stark beeinflusst das die Sicherheit? Wie teuer ist die Reparatur? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich der Schaden noch verschlimmert? Nur dann wird er in den Wert einbezogen.

Die häufigsten Schäden - und wie sie den Preis drücken

Nicht alle Schäden wirken gleich. Eine bundesweite Studie der Technischen Universität München aus 2021 hat 1.247 Immobilien untersucht und die häufigsten Probleme identifiziert:

- Risse im Mauerwerk: 32,7 % der Objekte

- Feuchtigkeitsschäden mit Schimmel: 28,4 %

- Dachabdichtungsprobleme: 19,2 %

- Elektrische Installationsschäden: 15,8 %

- Heizungsanlagenmängel: 12,3 %

Doch hier kommt der entscheidende Punkt: Nicht jeder Riss senkt den Wert. Ein schmaler, statischer Riss von weniger als 1 mm Breite in einer Außenwand - oft nur ein Zeichen von Setzungsprozessen - hat in vielen Fällen keinen Einfluss. Ein breiter, sich ausdehnender Riss im Fundament? Das ist eine andere Geschichte. Hier kann die Wertminderung zwischen 5 und 20 % liegen - je nachdem, ob das Fundament noch tragfähig ist oder ob die Statik gefährdet ist.

Feuchtigkeitsschäden sind noch riskanter. Schimmel ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko. Er ist ein Zeichen dafür, dass das Gebäude nicht mehr richtig abgedichtet ist. In schweren Fällen - wenn die Wand vollgesogen ist, die Isolierung zerstört ist und der Schimmel bis in den Dachstuhl reicht - sinkt der Wert um 15 bis 30 %. Das ist kein theoretisches Szenario. Das passiert in Deutschland täglich. Und es ist der Hauptgrund, warum viele Immobilien lange nicht verkauft werden.

Wie wird der Wert genau berechnet?

Der Verkehrswert wird im Sachwertverfahren ermittelt - das ist die gesetzlich vorgeschriebene Methode in Deutschland. Zuerst wird der Bodenwert ermittelt: das ist der Wert des Grundstücks, basierend auf den offiziellen Bodenrichtwerten der Gutachterausschüsse. Dann kommt der Gebäudewert: die Kosten, ein neues Gebäude mit gleicher Ausstattung zu bauen, abzüglich Alter und Abnutzung.

Aber hier kommt der entscheidende Schritt: die Abzüge für Schäden. Diese werden nicht einfach als Sanierungskosten abgezogen. Sie werden mit einem Abzinsungsfaktor multipliziert - und dieser Faktor ist der Schlüssel.

Die ImmoWertV (Immobilienwertermittlungsverordnung) schreibt vor:

- Faktor 1,0: bei dringenden, sicherheitsrelevanten Schäden (z. B. statische Mängel, eingestürzte Dachbalken, durchfeuchtete tragende Wände)

- Faktor 0,7 bis 0,9: bei nicht dringenden, aber wertmindernden Schäden (z. B. defekte Fenster, undichte Dächer, veraltete Heizung)

Das bedeutet: Wenn die Sanierung 10.000 Euro kostet und der Faktor 1,0 gilt, wird der Wert um 10.000 Euro reduziert. Bei Faktor 0,7 nur um 7.000 Euro. Warum? Weil der Käufer nicht zwingend alles sofort reparieren muss - er kann es auch später machen. Aber bei einem einsturzgefährdeten Dach? Da zahlt niemand mehr den vollen Preis. Der Schaden wird voll abgezogen.

Und das ist nicht alles. Bei schwerwiegenden Schäden können zusätzlich noch Abschläge von 5 bis 25 % auf den Bodenwert angewendet werden. Das passiert, wenn der Schaden so schwer ist, dass er das gesamte Objekt stigmatisiert - etwa wenn eine Immobilie mehrfach mit Feuchtigkeitsschäden in der Vergangenheit aufgefallen ist. Dann sinkt nicht nur der Gebäudewert - der Bodenwert wird auch noch heruntergestuft. Weil der Markt das Objekt als riskant einstuft.

Marktbedingungen entscheiden - ein Riss in Stuttgart vs. ein Riss in Welzheim

Ein Gutachter in Stuttgart sieht ein Haus mit 3.000 Euro Sanierungskosten. Ein Gutachter in Welzheim sieht das gleiche Haus. Wer macht den größeren Abzug?

Die Antwort: Es kommt auf den Markt an. Eine Befragung von 156 Fachleuten aus 2017 zeigte: In Hochpreismärkten mit starkem Nachfrageüberhang - wie in den Städten rund um Stuttgart (Waiblingen, Backnang, Esslingen, Böblingen) - werden Sanierungskosten bis zu 4.000 Euro oft mit einem Faktor von 0 berücksichtigt. Das heißt: Keine Wertminderung. Warum? Weil die Nachfrage so groß ist, dass Käufer bereit sind, selbst mit Reparaturen zu kaufen. Sie wissen: Der Wert steigt trotzdem.

In weniger angespannten Märkten - wie auf der Schwäbischen Alb, in Althütte, Sulzbach oder Geislingen - wird dagegen jeder Euro Sanierungskosten abgezogen. Hier zählt jeder Preisunterschied. Hier zahlt man nur, wenn das Haus „fast neu“ ist.

Und das ist der große Irrtum vieler Verkäufer: Sie denken, ein Schaden ist ein Schaden - egal wo. Aber das stimmt nicht. Ein Riss, der in München als Bagatelle gilt, kann in einer Kleinstadt zum Verkaufshindernis werden. Der Gutachter muss den lokalen Markt kennen. Sonst macht er ein falsches Gutachten.

Die Praxis ist chaotisch - und das ist gefährlich

Ein Gutachten ist kein Rezeptbuch. Es ist eine Einschätzung - und die ist oft subjektiv. Eine Analyse von 50 anonymisierten Gutachten aus dem Jahr 2022 ergab: Nur 42 % der Gutachter geben konkrete Sanierungskosten an. Nur 27 % empfehlen explizit, einen Bauschadensgutachter hinzuzuziehen. Die meisten schreiben einfach: „Es liegen Mängel vor. Wertminderung ist zu berücksichtigen.“

Das ist gefährlich. Denn was heißt „zu berücksichtigen“? 2 %? 15 %? Niemand weiß es. Und das führt zu massiven Ungerechtigkeiten. Ein Nutzer auf Reddit berichtet: „Mein Gutachter hat Risse im Fundament mit 12 % Wertminderung bewertet. Mein Bekannter hat in derselben Stadt ähnliche Risse - und bekam nur 5 % Abzug.“

Das ist kein Einzelfall. Auf Trustpilot haben 78 von 120 Bewertungen von Gutachtern Punktabzug wegen unklarer Wertminderungen gegeben. Die durchschnittliche Bewertung liegt bei 3,7 von 5 Sternen. Das ist kein Zeichen für Kompetenz - das ist ein Zeichen für Unklarheit.

Die Lösung? Experten wie Tanja Sessinghaus und Prof. Dr. Hans-Peter Schneider vom DGUSV fordern: Bei komplexen Schäden muss der Bewertungssachverständige einen Bauschadensgutachter hinzuziehen. Der eine kennt den Markt. Der andere kennt die Bauphysik. Zusammen ergibt das ein richtiges Gutachten.

Was Sie als Käufer oder Verkäufer wissen müssen

Wenn Sie verkaufen: Lassen Sie Ihr Haus vorher von einem unabhängigen Bauschadensgutachter prüfen. Nicht vom Makler. Nicht vom Gutachter, den der Käufer wählt. Sondern von einem neutralen Experten. Dann wissen Sie, was wirklich kaputt ist - und was nur ein Verkaufshindernis ist. Sie können dann gezielt reparieren - oder den Preis entsprechend anpassen.

Wenn Sie kaufen: Fordern Sie das vollständige Gutachten an. Nicht nur die Zusammenfassung. Lesen Sie die Seiten mit den Schadensbeschreibungen. Fragen Sie: „Welcher Faktor wurde angewendet?“ „Warum wurde dieser Schaden als nicht dringend eingestuft?“ „Gibt es eine Empfehlung für einen weiteren Gutachter?“

Und wenn der Preis zu gut klingt? Dann ist er es oft nicht. Ein Haus mit 20 % günstigerem Preis als der Umkreis? Das ist oft ein Warnsignal. Vielleicht liegt ein verborgener Schaden vor - der erst nach dem Kauf sichtbar wird.

Die Zukunft: Digitalisierung und strengere Regeln

Die Branche verändert sich. Seit 2023 nutzen 52 % der Gutachter digitale Checklisten. 37 % arbeiten mit thermografischen Kameras, die Wärmeverluste und Feuchtigkeit sichtbar machen. Die „Bauschaden-App“ von Sprengnetter dokumentiert Schäden mit GPS-Position, Foto und automatischer Wertberechnung - und macht so Fehler fast unmöglich.

Ab 2024 gelten in Deutschland auch die internationalen „RICS Red Book“-Standards. Sie verlangen eine noch genauere Dokumentation von Bauschäden - und sie machen es Gutachtern schwerer, sich hinter vagen Formulierungen zu verstecken.

Bis 2026 prognostizieren Experten: Alle Verkehrswertgutachten müssen eine standardisierte Bauschadenanalyse enthalten - sonst sind sie vor Gericht nicht gültig. Das ist kein Wunsch. Das ist eine Notwendigkeit. Denn mit dem Klimawandel steigt die Zahl der Feuchteschäden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet bis 2030 mit einer Zunahme von 25 %. Die Hälfte aller deutschen Häuser ist älter als 40 Jahre. Die Schäden werden nicht weniger - sie werden nur teurer.

Ein Gutachten ist heute mehr denn je ein Versicherungsschein. Nicht für den Verkäufer. Für den Käufer. Und für die Zukunft des Hauses. Wer ihn ignoriert, kauft nicht eine Immobilie. Er kauft ein Risiko - mit einem Preis, der am Ende nicht mehr stimmt.

Welche Bauschäden senken den Immobilienverkehrswert am stärksten?

Am stärksten senken Schäden den Wert, die die Sicherheit oder die Struktur des Gebäudes gefährden: statische Mängel wie Risse im Fundament oder tragenden Wänden, schwerwiegende Feuchtigkeitsschäden mit Schimmelbildung in tragenden Bauteilen, undichte Dächer, die den Holzstuhl befallen, oder defekte Heizungsanlagen, die zu gefährlichen Kohlenmonoxidlecks führen. Diese Schäden führen zu Wertminderungen von 15 bis 30 %, da sie hohe Sanierungskosten und langfristige Risiken mit sich bringen.

Kann ein kleiner Riss im Mauerwerk den Wert wirklich beeinflussen?

Ein schmaler, statischer Riss von weniger als 1 mm Breite - etwa durch Setzungen oder Temperaturschwankungen - hat oft keinen Einfluss. Ein breiter, sich ausdehnender Riss, besonders in tragenden Wänden oder im Fundament, kann jedoch eine Wertminderung von 5 bis 20 % verursachen. Entscheidend ist nicht die Größe allein, sondern ob die Statik beeinträchtigt ist und ob der Schaden sich weiterentwickelt. Ein Gutachter prüft das mit Fachwissen - nicht nach Augenmaß.

Warum zahlt man in Stuttgart weniger für einen Bauschaden als in einer Kleinstadt?

In Hochpreismärkten mit starker Nachfrage - wie Stuttgart oder München - gibt es mehr Käufer als Häuser. Deshalb sind Käufer bereit, auch mit Reparaturen zu kaufen. Sanierungskosten bis zu 4.000 Euro werden oft mit Faktor 0 bewertet - also ohne Wertminderung. In weniger gefragten Gebieten wie der Schwäbischen Alb ist der Markt gesättigt. Hier zählt jeder Euro. Jeder Schaden wird voll abgezogen, weil Käufer leichter eine andere Immobilie finden können.

Wie viel kostet ein Gutachten mit Bauschadensanalyse?

Ein Verkehrswertgutachten mit Bauschadensanalyse kostet in Deutschland zwischen 850 und 1.500 Euro, abhängig von der Größe der Immobilie und der Komplexität der Schäden. Ein einfaches Einfamilienhaus mit geringen Mängeln liegt am unteren Ende. Ein größeres Objekt mit mehreren Schäden, feuchten Wänden und technischen Mängeln kann bis zu 2.000 Euro kosten. Die Kosten lohnen sich - sie schützen vor teuren Überraschungen nach dem Kauf.

Muss ich einen Bauschadensgutachter extra beauftragen?

Nicht immer. Ein Bewertungssachverständiger erkennt offensichtliche Schäden und bewertet sie. Aber bei komplexen Fällen - wie Schimmel in der Wand, feuchtem Keller mit strukturellen Schäden oder statischen Risiken - ist ein separater Bauschadensgutachter notwendig. Er untersucht die Ursachen, dokumentiert die Schäden mit Fachwissen und gibt eine fundierte Sanierungsprognose. Viele Gutachter empfehlen das sogar ausdrücklich - denn nur so ist das Gutachten rechtssicher.

Stephan Viaene

November 8, 2025 AT 17:44Interessant, dass der Markt so unterschiedlich reagiert. In Stuttgart würde ich sogar ein kaputtes Dach kaufen, wenn der Preis stimmt. In einer Kleinstadt? Nein, danke. Der Unterschied ist krass.

Lea Relja

November 10, 2025 AT 12:20Wieder so ein Typ, der denkt, er kennt alles!! Ich hab ein Haus gekauft, das war voll mit Schimmel, und der Gutachter hat gesagt, es sei 'nur' 5% Minderung... DANN HAB ICH DEN VERKÄUFER ANGEZEIGT!!11!!11! Das ist Betrug, Leute!!

Kristin Borden

November 12, 2025 AT 05:36Das ist wirklich hilfreich, danke für den Überblick! Ich finde es toll, dass du klar machst, dass nicht jeder Riss gleich ist. Als Anfängerin im Immobilienbereich war das für mich total verwirrend. Einfach mal die Unterschiede erklären – das zählt!

Jörg Gerlach

November 12, 2025 AT 18:17Stimmt, der Markt macht den Unterschied. Ich hab mal in einem Dorf in Thüringen ein Haus gesehen – gleiche Schäden wie in Stuttgart, aber da hat keiner mehr als 70% des Marktpreises geboten. Einfach weil niemand da hinziehen wollte.

Dries De Schepper

November 13, 2025 AT 03:45HÖR ZU! DIE GUTACHTER SIND EIN KARTELL!! Die machen das bewusst kaputt, damit die Banken mehr Geld verdienen! Du glaubst, das ist Zufall, dass in München alles gut ist? Nein! Die haben die Bodenrichtwerte manipuliert! Ich hab einen Kollegen, der arbeitet bei einem Gutachter – der hat mir alles erzählt!!

Rick Bauer

November 13, 2025 AT 22:36Ich hab das Gefühl, dass die meisten Gutachter gar keine Ahnung haben. Ich hab ein Gutachten bekommen, da stand: 'Einige Mängel sind vorhanden.' Keine Zahlen, kein Faktor, kein Hinweis. Das ist doch kein Gutachten, das ist eine Ausrede.

Patrick Sargent

November 15, 2025 AT 13:50Wieso sollte ich einem Gutachter vertrauen, wenn der nicht mal weiß, ob der Riss von Erdbeben kommt oder von der Bahn? Ich glaube, die meisten sind nur da, damit die Banken ihren Kredit absichern können. Nicht für uns.

Nicole Bauer

November 17, 2025 AT 00:15Ich hab vor zwei Jahren ein Haus gekauft, das hatte einen kleinen Riss im Fundament. Hab den Gutachter gefragt, was er empfiehlt. Der hat gesagt: 'Beobachten, nicht gleich sanieren.' Und er hat recht gehabt – der Riss ist seitdem nicht gewachsen. Manchmal ist weniger mehr.

Ida Finnstø

November 18, 2025 AT 21:54Die RICS Red Book-Standards sind ein wichtiger Schritt. Die Dokumentationsanforderungen für Bauschäden sind in der EU noch zu inkonsistent. Eine standardisierte Klassifizierung nach EN 16686 wäre der nächste logische Schritt – insbesondere für Feuchtigkeitsschäden mit hygrothermischen Parametern.

Ella DP Krossen

November 20, 2025 AT 05:42Es ist faszinierend, wie ein Gebäude nicht nur aus Beton und Ziegel besteht, sondern aus Vertrauen. Wenn der Markt glaubt, dass ein Haus unsicher ist, dann ist es das – egal, ob die Statik stimmt. Der Wert ist eine Geschichte, die wir alle gemeinsam erzählen.

Peter Friedl

November 20, 2025 AT 12:11Ich hab neulich ein Haus gesehn mit 15% Wertminderung wegen 'feuchter Keller' – aber der Keller war trocken wie Wüste! Der Gutachter hat wohl nur auf die alte Akte geschaut. Das ist doch lächerlich.

Angela Allmond

November 21, 2025 AT 17:37Wieso muss ich einen Bauschadensgutachter hinzuziehen? Weil die 'Experten' nicht mal unterscheiden können zwischen Schimmel und Staub? Das ist doch ein Scherz. Die sind alle vom Staat bezahlt – das ist System.

Nils Seitz

November 23, 2025 AT 09:59Die Digitalisierung ist gut, aber die Apps machen die Gutachter nur fauler. Früher hat man sich das Haus angeschaut, heute klickt man drei Fotos hoch und kriegt eine Bewertung. Das ist kein Fachwissen, das ist KI-Bullshit.

Franziska Fotos

November 24, 2025 AT 17:43Deutschland wird kaputt gemacht! Wer will schon in einem Haus wohnen, das von Ausländern bewertet wird? Die sagen, 'Riss ist normal' – aber bei uns war das früher nicht so! Unsere Häuser waren stabil! Jetzt wird alles abgewertet, nur weil die EU es will!

Ronan Bracken Murphy

November 25, 2025 AT 18:41Das ist nicht nur eine Frage der Bewertung – das ist eine Frage der Ethik. Wer einen Schaden unterschätzt, betrügt den Käufer. Und wer das tut, hat kein Recht, sich 'Sachverständiger' zu nennen. Das ist kein Beruf, das ist ein Betrugsgeschäft.

Angela F

November 26, 2025 AT 02:51Ich hab das gelesen und war total gerührt 😊 Danke, dass du so klar und menschlich schreibst! Als Mutter von drei Kindern hab ich Angst, dass wir irgendwann ein Haus kaufen und dann plötzlich 20% weniger wert sind, nur weil jemand 'einen Riss' gesehen hat. Du hast mir Hoffnung gegeben 💙

Andreas Felder

November 26, 2025 AT 16:29Ich hab letztes Jahr ein Haus gekauft, das hatte einen undichten Dachstuhl. Hab den Gutachter gefragt, ob ich es nehmen soll. Er hat gesagt: 'Wenn du es liebst, dann ja. Die Reparatur ist machbar.' Und wir lieben es. Der Wert ist gestiegen. Manchmal zählt das Gefühl mehr als der Faktor.

Klaus - Peter Richter

November 28, 2025 AT 16:23Mein Vater hat 1985 ein Haus gebaut. Kein Riss, kein Schimmel. Heute ist er 80. Und jetzt will er verkaufen. Der Gutachter sagt, es wäre 20% wertloser wegen 'veralteter Heizung'. Ich sag: Dann lass es doch stehen. Wer will das schon?